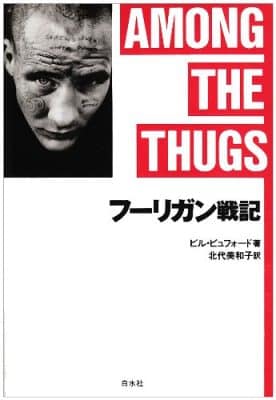

フーリガン全盛期だった1980年代後半~1990年代前半に掛けて、アメリカ人ジャーナリストである筆者(大学進学でイングランドに来た)が実際のフーリガンの中に文字通り参加して、その実情を取材し、その動きや心情、暴力に発展するまでのメカニズムなどについて考察したドキュメンタリ。

Number編集部ブログでは「潜入」と表現されてますが、自分がジャーナリストでありフーリガンについて取材していることを明かした上で参加しているため、潜入レポートというわけではありません。”ジャーナリストである”ということを知ったフーリガンの反応は様々ですが(特にリーダー格は警戒心が強い様子)、フーリガン(正確な意味でのフーリガン)である若者たちは目立ちたがり屋で主張したいことを多く抱えていることも多いようで、そのことが必ずしもマイナスには働いていない印象です。

緻密な記述や、詳細な描写、時に哲学的な考察も入るので、エンタテイメントではなくなかなかに読みづらい一冊ではあるのですが、この一冊でわかることは、「フーリガン」というのはある意味でイングランド特有の社会的な現象であるということです。「フーリガン」という用語は、暴力沙汰を起こした観客や観戦態度の悪い観客を指すのに使用されたりしますが、正しく「フーリガン」の特徴をあげるならば、

- サッカー観戦が好き

- 暴力行為を働くことが好き

- よって暴力行為を働くことを目的としてサッカー観戦に赴く

- さらに集団で暴力行為を行うことに夢中になっている

というような点が上げられ、突発的に発生した小競り合いとはその構成員の特質から見て根本的に異なるようです。

イングランドのこの時代のフーリガンには有色人種などに対するかなり強烈な「差別意識」があります。本書でも「暴力行為を煽り利用している人間がいるのではないか」という推論に基づいて、極右団体に密着してサッカーと政治団体の関わりについて取材していますが、その結果わかってくることは、確かに政治団体はサッカーにおける暴力行為を利用しようとはしているけれども、実際にはかなり手に余っているような状態で、「群衆」はむしろそれとは無関係に自然発生的に暴徒と化しているようだと。

フーリガンをフーリガンたらしめているのは、文化と歴史、それから社会構造の変化(例えば労働者階級がその階級らしさを失ったにもかかわらず以前として社会の低層に位置しており、らしさの代替がサッカー場に集まることいなっている、など)、さらには「群衆に属することがおよぼすドラッグ的な快感」であり、彼らがそうするのはなぜなのかを理解することは出来ない、それは「ただそこに発生する」というのが、本書の結論のようでした。

その結論だけを聞くと「だからどうした」という感じではありますが、アウェイの狭い立ち見席に押し込められ、フーリガンと一緒に一日中酒を飲み、実際に暴徒の中で警察ではなく暴徒側に混じって一緒に行動し(あくまで取材であって暴力行為には参加していない)多くを目撃し、最後にはフーリガンと一緒に警察と対峙する(@W杯イタリア大会/1990年)。そんな活動を通して筆者の思いの混乱と道程を追っていくと、まさにそれがあるべきものと、思えてきます。

なお「フーリガン」の現在については、プレミアリーグへの移行、スタジアムの改修(事実上定員無しで安価な席だった”立ち見席”の廃止など)やチケットシステムの変更、警備員の増強(本書の記述に依れば当時既にかなりの警備が行われていたようですが)、監視カメラの設置、取り締まりの強化などもあって、過去のような、毎週末国中のどこかで暴徒化したサポーターが町を破壊するといったレベルでのフーリガンは(イングランドでは)見られなくなっているようです。

文化的、社会的背景の改善なしに押さえ込むことだけで解決出来る問題ではなさそうなので、他にも様々なことを行っているのだと思いますが、かつてイングランド人を暴力行為に導いたその要因が今何に向けられているのかが、非常に気になります。どうなんだろう…

関連リンク

フーリガン – WikipediaBill Buford – Wikipedia, the free encyclopedia